![]()

en écoute : Orgue n° 1a "Sonata terza de

Frescobaldi"

Flûte à bec : Jean-Marie Segretier • Orgue : Nicolas André.

Enregistrement effectué dans l'église de Bretteville sur Odon

le 25 juin 2004.

![]()

Les chapitres

Prélude

Introduction

Plan

I Lexique (PDF 6,1 Mo)

II Description de mes orgues

L'Univers des petits orgues

Orgue n° 1

Orgue n° 2

Orgue n° 3

Orgue n° 4

Orgue n° 5

Claviorganum ou

Clavecin organisé

III Fabrication

Tuyaux

Sommiers

Claviers

Transmission

Soufflerie

Soufflet à membrane

Réflexions sur ces

instruments

Tailles et dimensions

IV

Éléments techniques pour la mise en œuvre d'un "ventilateur

intelligent"

1. Moteurs et contrôleurs

2. 1er circuit de test

3. Utilisation

d'un capteur de distance

4. Régulation

proportionnelle

5. Régulation

P.I.D.

6. Téléchargement des

programmes

Orgue n° 1a![]() Orgue

n° 1b

Orgue

n° 1b![]() Orgue

n° 1c

Orgue

n° 1c

Orgue n° 1a

![]() C’est

un petit instrument (orgue-coffre) de taille très réduite,

facilement transportable, idéal pour le continuo dans un

ensemble vocal ou instrumental. Il comporte un jeu de bourdon 8’

et un dessus de 4’ ouvert. Comme pour tous les positifs décrits

ici, la tuyauterie est en bois. L’orgue est construit sur une

structure métallique soudée en acier profilé de section carrée

qui assure la légèreté et une bonne rigidité pour le transport.

Le soubassement de l’orgue est détachable et contient le

dispositif de régulation de la pression du vent. Le ventilateur

est disposé dans une boite que l’on pose à côté de l’instrument.

Les dimensions de l’orgue sont : L : 0,80 m, H : 0,75 m, P :

0,40 m. Il n’y a pas de buffet : ce sont les tuyaux qui

constituent l’élément décoratif.

C’est

un petit instrument (orgue-coffre) de taille très réduite,

facilement transportable, idéal pour le continuo dans un

ensemble vocal ou instrumental. Il comporte un jeu de bourdon 8’

et un dessus de 4’ ouvert. Comme pour tous les positifs décrits

ici, la tuyauterie est en bois. L’orgue est construit sur une

structure métallique soudée en acier profilé de section carrée

qui assure la légèreté et une bonne rigidité pour le transport.

Le soubassement de l’orgue est détachable et contient le

dispositif de régulation de la pression du vent. Le ventilateur

est disposé dans une boite que l’on pose à côté de l’instrument.

Les dimensions de l’orgue sont : L : 0,80 m, H : 0,75 m, P :

0,40 m. Il n’y a pas de buffet : ce sont les tuyaux qui

constituent l’élément décoratif.

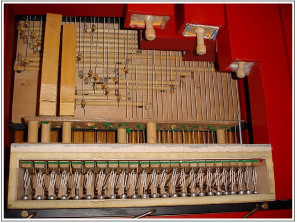

![]() Le

clavier possède quatre octaves, de Do1 à Do5. La première est

une «octave courte». La tuyauterie est portée par deux petits

sommiers indépendants. L’un alimente les 21 tuyaux des basses de

bourdon, directement posés sans registre. L’autre sommier porte

les 24 tuyaux (de Do# 3 à Do 5) de dessus de bourdon, également

sans registre ainsi que les tuyaux de dessus de 4’, disposés sur

une chape avec registre coulissant. Son tirage est effectué au

pied par un levier à déplacement horizontal alors que le bourdon

8' parle en permanence. Les 5 plus gros tuyaux de l'orgue sont

postés en dehors du sommier, Trois sont coudés deux fois ! Les

tuyaux de basses ne sont pas placés à l'aplomb de leur soupape,

à cause de leur encombrement. Ils sont donc alimentés par une

pièce gravée réalisée dans la table du sommier. L'orgue possède

69 tuyaux, 45 bourdons et 24 dessus de flûte de 4’ (ouverts).

Le

clavier possède quatre octaves, de Do1 à Do5. La première est

une «octave courte». La tuyauterie est portée par deux petits

sommiers indépendants. L’un alimente les 21 tuyaux des basses de

bourdon, directement posés sans registre. L’autre sommier porte

les 24 tuyaux (de Do# 3 à Do 5) de dessus de bourdon, également

sans registre ainsi que les tuyaux de dessus de 4’, disposés sur

une chape avec registre coulissant. Son tirage est effectué au

pied par un levier à déplacement horizontal alors que le bourdon

8' parle en permanence. Les 5 plus gros tuyaux de l'orgue sont

postés en dehors du sommier, Trois sont coudés deux fois ! Les

tuyaux de basses ne sont pas placés à l'aplomb de leur soupape,

à cause de leur encombrement. Ils sont donc alimentés par une

pièce gravée réalisée dans la table du sommier. L'orgue possède

69 tuyaux, 45 bourdons et 24 dessus de flûte de 4’ (ouverts). ![]() La

transmission comporte deux parties dédiées à chaque sommier.

Pour le sommier des dessus, c'est une transmission à balanciers.

Les tuyaux sont donc disposés en progression chromatique. Les

balanciers suspendus se situent sous le sommier, tout en bas de

l'instrument. La transmission pour le sommier des basses met en

œuvre des abrégés inversés (*) ce qui permet de disposer les

tuyaux en « mitre ». Outre l'aspect esthétique intéressant, cela

contribue à l'optimisation de l'emplacement des tuyaux afin de

réduire au maximum les dimensions du positif.

La

transmission comporte deux parties dédiées à chaque sommier.

Pour le sommier des dessus, c'est une transmission à balanciers.

Les tuyaux sont donc disposés en progression chromatique. Les

balanciers suspendus se situent sous le sommier, tout en bas de

l'instrument. La transmission pour le sommier des basses met en

œuvre des abrégés inversés (*) ce qui permet de disposer les

tuyaux en « mitre ». Outre l'aspect esthétique intéressant, cela

contribue à l'optimisation de l'emplacement des tuyaux afin de

réduire au maximum les dimensions du positif.

Tirant de registre du dessus de 4', actionné au pied.

Schémas

descriptifs de la transmission.

(cliquez sur l'image pour l'ouvrir en haute définition)

(*) Les bras de l'abrégé ne sont plus du même côté mais de part et d'autre du rouleau de sorte que l'un subit une traction alors que l'autre exerce une pression qu'il transmet à la soupape par un pilote pour l'ouvrir. Un tel abrégé est aussi appelé «abrégé foulant».

Le panneau au dessus de l'orgue étant soulevé, on peut voir le clavier et accéder aux écrous en cuir, vissés sur les vergettes V et V', pour le réglage mécanique de l'instrument.

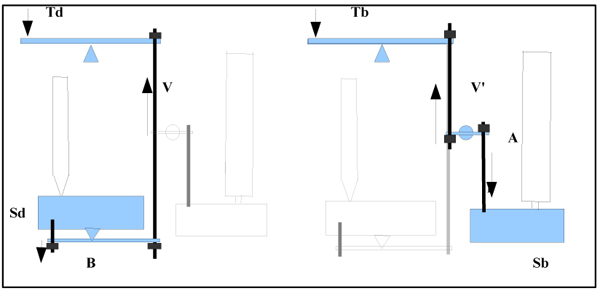

![]() La

transmission est constituée de deux parties distinctes, l'une pour

actionner le sommier des dessus, l'autre pour celui des basses.

Les deux schémas représentent, de profil, chacune des deux

parties. A gauche, est représentée -en traits gras- la

transmission du sommier des dessus Sd. L'autre

partie est dessinée en gris clair Les touches Td,

qui correspondent aux dessus (Do#3-Do5), sont reliées par les

vergettes V aux balanciers suspendus B,

disposés sous le sommier, qui ouvrent, par un mouvement de

traction, les soupapes du sommier Sd. A droite,

j'ai représenté, en traits gras, le schéma de la transmission du

sommier des basses Sb (la partie décrite

précédemment figure maintenant en gris clair). Les touches Tb

(Do1-Do3) sont reliées, par les vergettes V',

aux abrégés inversés A qui ouvrent les soupapes

de sommier Sb par l'action des pilotes P

dans un mouvement de pression.

La

transmission est constituée de deux parties distinctes, l'une pour

actionner le sommier des dessus, l'autre pour celui des basses.

Les deux schémas représentent, de profil, chacune des deux

parties. A gauche, est représentée -en traits gras- la

transmission du sommier des dessus Sd. L'autre

partie est dessinée en gris clair Les touches Td,

qui correspondent aux dessus (Do#3-Do5), sont reliées par les

vergettes V aux balanciers suspendus B,

disposés sous le sommier, qui ouvrent, par un mouvement de

traction, les soupapes du sommier Sd. A droite,

j'ai représenté, en traits gras, le schéma de la transmission du

sommier des basses Sb (la partie décrite

précédemment figure maintenant en gris clair). Les touches Tb

(Do1-Do3) sont reliées, par les vergettes V',

aux abrégés inversés A qui ouvrent les soupapes

de sommier Sb par l'action des pilotes P

dans un mouvement de pression.

Sur la photo du haut, le tampon de laye est en place. Sur le sommier, on distingue:à l'avent, les trous percés directement dans la table pour recevoir les pieds des 21 tuyaux du dessus de bourdon, à l'arrière, l'emplacement des dessus de 4' sur une chape recouvrant un registre coulissant (2 tuyaux sont en place) Sur la photo inférieure, le tampon de laye a été ôté : on distingue: les soupapes, les esses ainsi que les boursettes en plomb. En arrière plan, on voit le panneau d'abrégés inversés pour la transmission des basses ainsi que les vergettes. A droite, sont disposées les vergettes qui relient les deux dernières octaves du clavier aux balanciers (non visibles) situés sous le sommier.

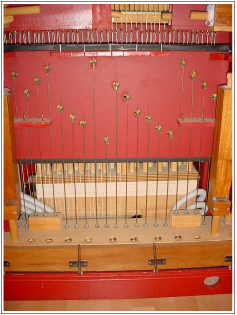

Schéma du régulateur de pression, situé dans le soubassement de l'orgue

![]() Je

décris, ici, un dispositif très proche de la méthode

traditionnellement utilisée dans les orgues. Je l'ai longtemps

employé mais je l'ai abandonné depuis la mise en œuvre d'une

méthode innovante et originale, particulièrement performante

au niveau de la qualité du vent et du silence de sa

production.

Je

décris, ici, un dispositif très proche de la méthode

traditionnellement utilisée dans les orgues. Je l'ai longtemps

employé mais je l'ai abandonné depuis la mise en œuvre d'une

méthode innovante et originale, particulièrement performante

au niveau de la qualité du vent et du silence de sa

production.

C'est donc l'ancien dispositif qui est décrit ici, le nouveau

fait l'objet du chapitre « Soufflerie ».

![]() Le

régulateur de pression est contenu dans le soubassement de l'orgue

: ABCD.

Le

régulateur de pression est contenu dans le soubassement de l'orgue

: ABCD.

L'air (non régulé) fourni par le ventilateur arrive par

l'ouverture latérale O dans la partie EBCF

qui communique avec la partie AEFD par

l'ouverture O' que vient obstruer la soupape

basculante S.

Le soufflet de régulation est constitué de la table TT'

chargée d'une masse de plomb M et reliée, de

façon étanche, à la boite AEFD par une membrane

souple mm'.

Lorsque le « soufflet » se gonfle, la table TT'

se soulève ; la tige t, munie à une extrémité de

la roulette R, appuie sur la soupape S

qui se ferme progressivement jusqu'à ce que la pression

corresponde à celle que détermine la masse M.

L'air régulé est envoyé aux sommiers par l'ouverture O''.

![]() La

pression de l'air dans cet orgue est de 5 cm d'eau.

La

pression de l'air dans cet orgue est de 5 cm d'eau.

(cliquez sur l'image pour l'ouvrir en haute

définition)

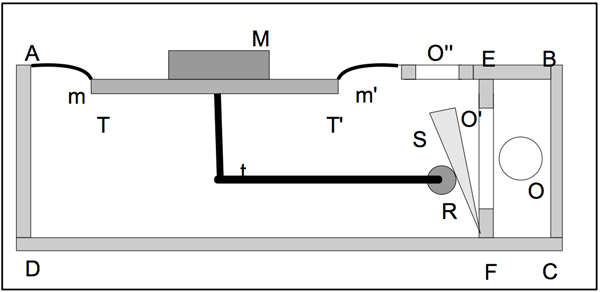

Conclusion et réflexions sur cet orgue.

![]() Il

s'agit évidemment d'un très petit orgue, suffisant pour un

continuo. Les détails intéressants de sa conception résident dans

l'extrême facilité de transport et dans l'accessibilité de tous

ses éléments. L'accord et l'entretien ne posent aucun problème. Le

bâti métallique permet d'associer sa rigidité à la légèreté.

L'usage de petits sommiers facilite grandement la construction et

assure une bonne robustesse. La conception de la transmission,

associant abrégés et balanciers, ainsi que la présence d'une «

octave courte » ont permis une réduction à l'extrême des

dimensions de l'instrument.

Il

s'agit évidemment d'un très petit orgue, suffisant pour un

continuo. Les détails intéressants de sa conception résident dans

l'extrême facilité de transport et dans l'accessibilité de tous

ses éléments. L'accord et l'entretien ne posent aucun problème. Le

bâti métallique permet d'associer sa rigidité à la légèreté.

L'usage de petits sommiers facilite grandement la construction et

assure une bonne robustesse. La conception de la transmission,

associant abrégés et balanciers, ainsi que la présence d'une «

octave courte » ont permis une réduction à l'extrême des

dimensions de l'instrument.

![]() Ce

positif, très demandé par les ensembles d'instruments anciens ou

baroques, a sonné dans de nombreux édifices très variés allant de

cathédrales à des édifices plus modestes ; j'ai toujours trouvé

beaucoup de plaisir à chaque nouvelle « découverte » sous les

doigts d'instrumentistes souvent talentueux !

Ce

positif, très demandé par les ensembles d'instruments anciens ou

baroques, a sonné dans de nombreux édifices très variés allant de

cathédrales à des édifices plus modestes ; j'ai toujours trouvé

beaucoup de plaisir à chaque nouvelle « découverte » sous les

doigts d'instrumentistes souvent talentueux !

![]()

![]()

Orgue n° 1a![]() Orgue

n° 1b

Orgue

n° 1b![]() Orgue

n° 1c

Orgue

n° 1c

![]()

en écoute : Orgue n° 1a "Sonata terza de

Frescobaldi"

Flûte à bec : Jean-Marie Segretier • Orgue : Nicolas André.

Enregistrement effectué dans l'église de Bretteville sur Odon

le 25 juin 2004.

![]()